Сколиоз – патология опорно-двигательного аппарата, представляющая собой сложную, стойкую деформацию позвоночника во фронтальной или боковой и сагиттальной или переднезадней плоскости. Это сопровождается ротацией или скручиванием позвонков вокруг своей оси. Чаще всего заболевание развивается еще в детском или подростковом возрасте, хотя не исключено появление его признаков и у взрослых. Замечено, что девочки страдают от сколиоза в 3—6 раз чаще, чем мальчики. Но не стоит путать его с нарушением осанки, которое легко можно устранить с помощью правильно подобранных физических нагрузок и привития привычки держать спину прямо как при ходьбе, так и в положение сидя.

Виды и причины

В зависимости от причины возникновения выделяют следующие виды сколиоза:

- Врожденный – обусловлен наличием аномалий развития позвоночника, которые могут быть представлены наличием добавочных позвонков, сращением их тел, отростков или ребер, наличием клиновидных позвонков, полупозвонков и пр.

- Нейромышечный – возникает на фоне слабости мышечно-связочного аппарата, что характерно для полиомиелита, менингоэнцефалита, ДЦП, сирингомиелии, миопатий, рассеянного склероза, стойкого болевого синдрома, обусловленного другими патологиями.

- Диспластический – обусловлен наследственными факторами и присутствием диспластических изменений в самих позвонках, расположенных между ними межпозвонковых дисках, спинном мозге, приводящих к нарушению процесса нормального роста хребта (незаращение дужки позвонка, люмбализация, сакрализация). Может сопровождать синдром Марфана, Эллерса-Данло.

- Вторичный – развивается в результате перенесения травм разного рода, хирургических вмешательств, образования опухолей позвоночника, развития рубцовых контрактур, рахита и других подобных заболеваний.

- Идиопатический – причину установить не удается.

Отдельно выделяют группу неструктурных сколиозов. К ним относятся осаночные, рефлекторные, компенсаторные и истеричные. В таких случаях искривление позвоночника не сопровождается стойкой ротацией позвонков, а потому относительно легко поддается устранению.

Причины развития сколиоза у детей и взрослых еще до конца не изучены. В 80% случаев не удается точно установить, что послужило толком для деформации позвоночного столба. В таких случаях диагностируют идиопатический сколиоз, с которым и сталкиваются чаще всего ортопеды. Но специалисты не прекращают исследований. Уже существует несколько теорий, старающихся объяснить развитие идиопатического сколиоза: генетическая, эндокринная и нейромышечная. Но ни одна еще не смогла четко объяснить механизм наследования склонности к искривлению позвоночника, влияния на этот процесс гормонального профиля и других нарушений.

Наиболее опасными периодами с точки зрения развития сколиоза у детей считаются этапы интенсивного роста:

- 4—6 лет;

- 11—14 лет (мальчики);

- 10—13 лет (девочки).

Тот факт, что сколиоз позвоночника значительно чаще обнаруживается у девочек, объясняется особенностями анатомии, в частности слабостью мышечного корсета из-за более низкого уровня физической активности и отсутствием склонности к силовым видам спорта. Также свою роль в этом отыгрывают особенности женского гормонального фона и его выраженная перестройка в пубертатный период.

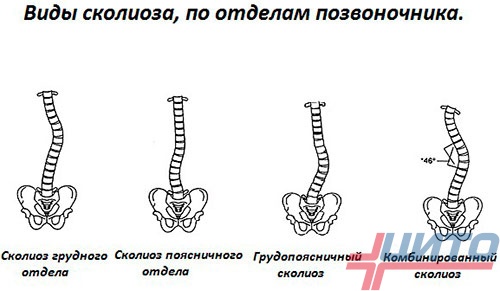

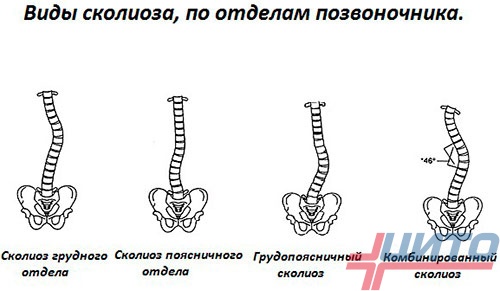

В зависимости от того, на каком уровне происходит искривление, различают следующие виды сколиозов:

- шейно-грудной, который называют еще верхнегрудным;

- грудной;

- грудопоясничный;

- поясничный.

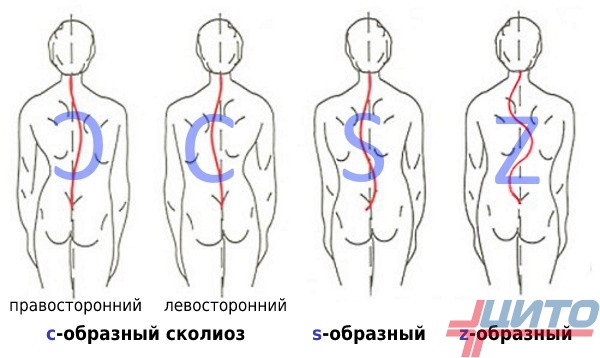

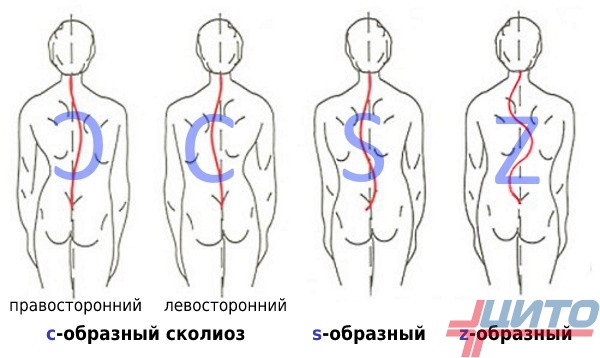

В зависимости от количества дуг различают С-образный сколиоз с 1 боковым изгибом, S-образный с 2-мя дугами и Z-образный сколиоз с 3-мя и более изгибами. Также сколиоз делят на компенсированный и некомпенсированный. Первую форму называют еще уравновешенной, что говорит о наличии компенсаторного искривления позвоночника в соседнем с первоначально деформированным отделом. Некомпенсированный сколиоз называют неуравновешенным. При такой форме отсутствует вторая дуга.

Патогенез

Что бы ни выступало причиной развития заболевания, изначально наблюдается только искривление позвоночника в тот или иной бок, но с усугублением его кривизны происходит деформация в переднезадней плоскости и увеличивается степень разворота позвонков вокруг своей оси. В результате их передняя часть поворачивается в сторону выпуклости, корень дужки удлиняется, а позвоночное отверстие увеличивается в размерах со стороны выпуклости и уменьшается на противоположной. Эти изменения провоцируют сплющивание самих позвонков, вследствие чего они приобретают форму клина на вогнутой стороне дуги. Аналогично сплющиваются разделяющие их межпозвоночные диски и в них развиваются выраженные дистрофические изменения.

У детей в результате уменьшения амортизационной функции межпозвоночных дисков происходит чрезмерное сдавление зон роста позвонков со стороны вогнутости. В результате рост перегруженных участков позвонков замедляется, противоположные, наоборот, растут с большей скоростью. Это приводит к созданию условий для прогрессирования патологии.

Патологические процессы затрагивают и отростки позвонков. Поперечные со стороны выпуклости отходят назад и приобретают более крупные размеры. Суставные отростки же, наоборот, занимают близкое к горизонтальному положение, а места их сочленения с соседними расширяются. Это сопровождается образованием новых суставов на дужках. Самые крупные, в норме выпирающие со стороны спины, остистые отростки отходят в бок искривления хребта.

Все это не может не сказаться на связочном аппарате. В результате передняя продольная связка становится более тонкой и менее прочной со стороны выпуклой части дуги. С противоположного бока она, напротив, уплотняется и натягивается. Это приводит к закреплению сформировавшейся деформации позвоночного столба.

Смещение позвонков из анатомически правильного положения приводит к искривлению позвоночного канала, в котором проходит спинной мозг. В одних участках он становится узким, в других – расширяется. Более опасно именно сужение спинномозгового канала, так как это сопровождается возникновением давления на защитные оболочки, питающие сосуды и сам спинной мозг со стороны вогнутой части сколиотической дуги.

Таким образом, при сколиозе позвоночник искривляется во всех плоскостях и претерпевает глубокие изменения, что и обуславливает сложности исправления такой деформации, особенно у взрослых. Но также это отражается на состоянии ребер и грудной клетки. Вследствие изменения формы тела ребра смещаются и накладываются друг на друга, промежутки между ними с одной стороны увеличиваются, с другой – уменьшаются. При этом наблюдается деформация ребер с выпуклой части сколиотической дуги на участке их изгибания, что приводит к образованию горба. С вогнутой стороны дуги ребра сближаются, что осложняется образованием между ними плотных спаек и дистрофией мышц.

Степени и симптомы сколиоза

Клиническая картина сколиоза напрямую зависит от степени искривления позвоночника, определяющейся по величине угла сколиотической дуги. В России пользуются классификацией Чаклина, согласно которой различают 4 степени сколиоза. На любой из них могут возникать боли в спине, усиливающиеся о мере прогрессирования деформация и в конечном итоге не позволяющие пациенту подолгу сидеть, стоять, ходить, выполнять рядовые бытовые действия.

Это может сопровождаться:

- головными болями;

- онемением, ощущением бегания мурашек в ногах, руках;

- сосудистыми расстройствами;

- снижением тонуса мышц конечностей;

- простреливающими болями и пр.

1 степени

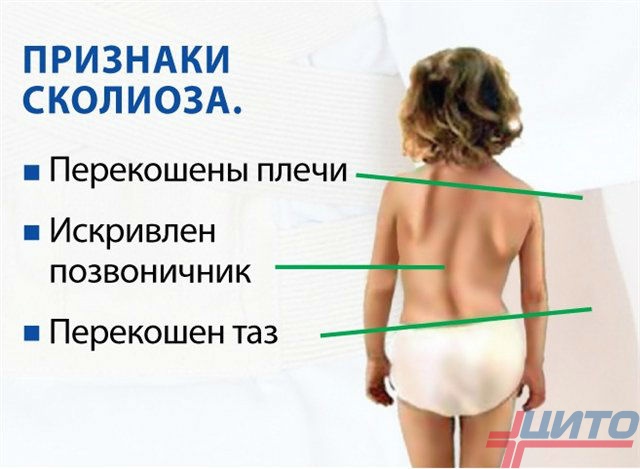

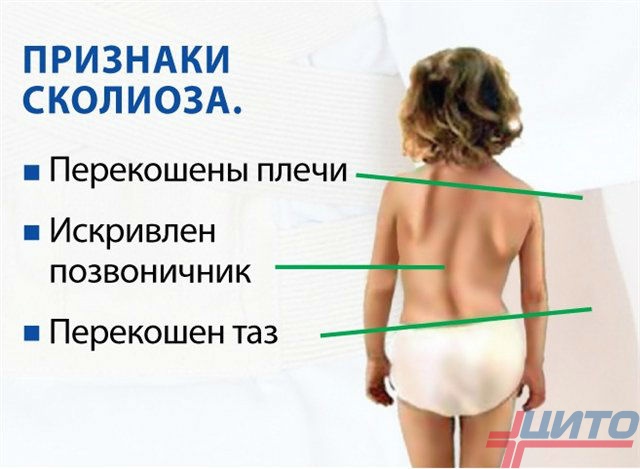

Сколиоз 1 степени диагностируется при угле 1—10°. Это сопровождается первичным наклоном позвонков в области формирующейся вершины искривления. Уже на этой стадии проявляется:

- разница в положении плеч;

- выпячивание поясничных мышц на стороне выпуклости образующейся дуги;

- уплощение тазового треугольника с бока выпуклости и углубление со стороны вогнутой части;

- одностороннее выпячивание грудной клетки по области выпуклой части сколиотической дуги;

- опущение головы вперед, разворот плеч внутрь (сутулость);

- отставание лопаток от грудной клетки.

При сколиозе 1-й степени позвоночник уже приобретает очертания буквы «С». Иногда по линии его прохождения формируется мышечный валик. Протекающие патологические изменения провоцируют начало ротации позвонков, задействуют мышцы спины. Они, сопротивляясь образованию наклона тела, создают предпосылки для образования вторичных изменений и формирования компенсаторной дуги.

Появление подобных признаков – повод для немедленного обращения к ортопеду или вертебрологу. Но нередко родители и близкие не замечают начальных проявлений заболевания, когда остановить прогрессирование и исправить деформацию легче всего. Поэтому чтобы этот момент не был упущен, важно не пренебрегать профилактическими ортопедическими осмотрами, которые должны проводиться ежегодно.

2 степени

Сколиоз 2 степени диагностируется при угле 11—25°, что обусловлено усугублением кривизны позвоночника. Позвонки еще остаются симметричными, хотя они уже несколько развернуты в сторону выпуклости, а толщина межпозвоночных дисков становится неравномерной. В результате намечается формирование заметного реберного горба. Это может сопровождаться формированием компенсаторной дуги, т. е. развития S-образного сколиоза.

Кривизна позвоночника при сколиозе 2-й степени не исчезает при смене положения тела. Также наблюдается:

- одностороннее опущение таза;

- асимметрия контуров шеи и треугольников талии;

- образование мышечного валика.

3 степени

Сколиоз 3 степени диагностируется при угле 26—50°. Это сопровождается усугублением всех симптомов, характерных для 2 степени и выраженным отклонением тела в сторону от основной дуги искривления, а также формированием реберного горба высотой до 3 см. В результате нарушения мышечного тонуса существенно ослабевают мышцы живота, развиваются мышечные контрактуры, наблюдается западение ребер.

4 степени

Сколиоз 4 степени диагностируется при угле более 50°, что сопровождается глубокой деформацией тела. Наблюдается выраженный кифосколиоз с существенным отклонением корпуса в сторону.

Осложнения

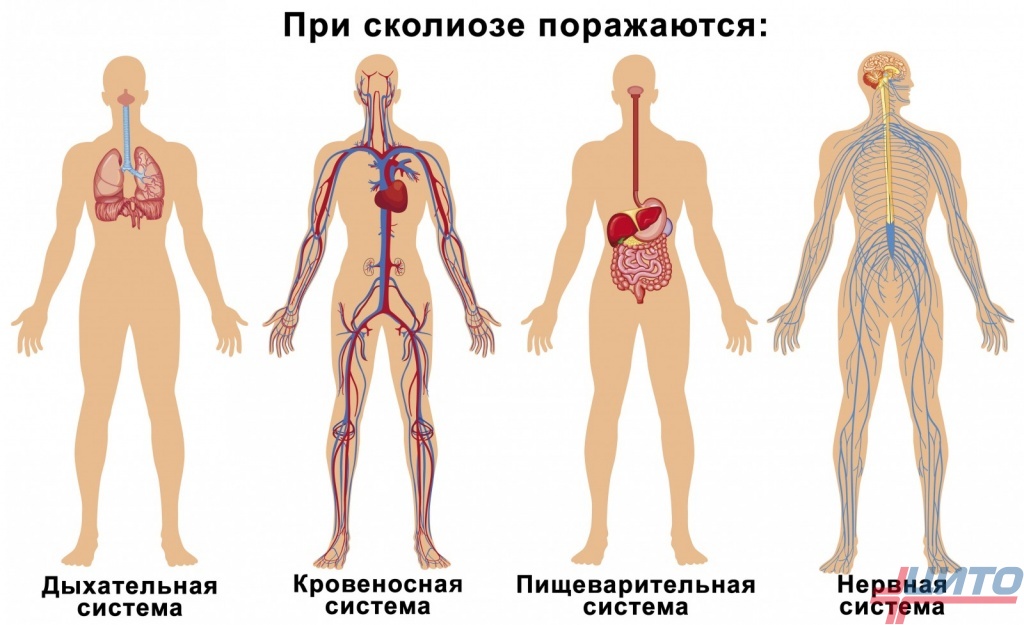

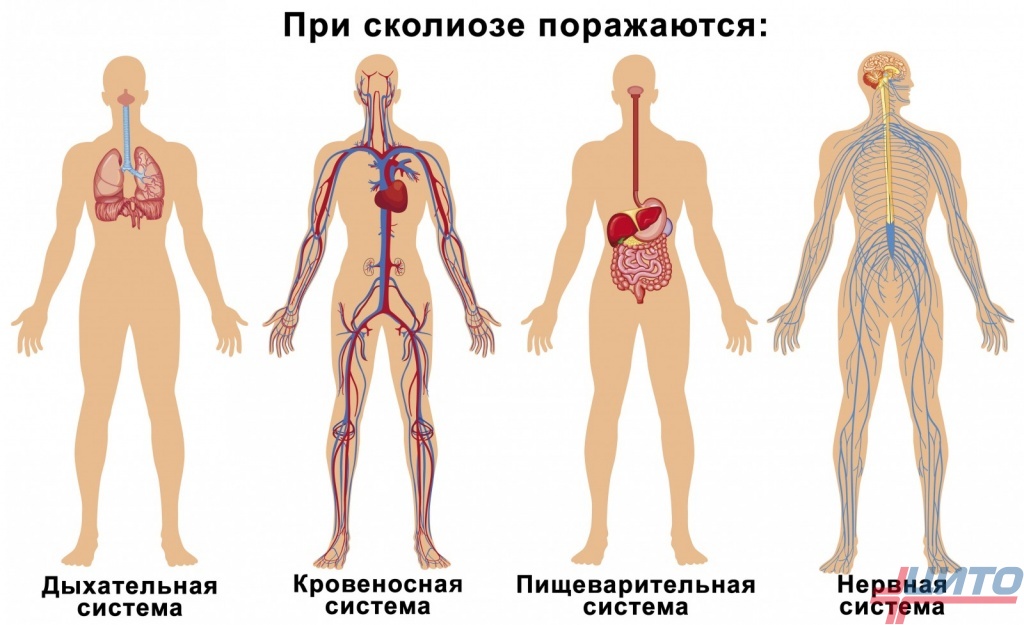

Позвоночник – основа скелета. Поэтому развитие столь выраженной его деформации, как сколиоз, не может не отразиться на состоянии всего организма. В первую очередь его прогрессирование приводит к деформации грудной клетки и смещению органов грудной и брюшной полости (легких, сердца, желудка, поджелудочной железы, печени, почек) с естественных мест. Это приводит к расстройствам их функционирования и отражается на всем организме. Кроме того, нельзя забывать про косметический недостаток и развитие в связи с этим комплексов, депрессий и других психологических проблем.

Таким образом, сколиоз позвоночника может осложняться:

- снижением объема легких, нарушением дыхания и хронической гипоксией (кислородным голоданием);

- патологиями сердца, сопровождающимися одышкой, болями, ощущениями давления за грудиной, потерей сознания, затруднением дыхания, снижением толерантности к физической активности, тахикардией, повышением потливости по ночам, отеками ног и т. д. (нередко объединяются под термином «сколиотическое сердце»);

- нарушениями уродинамики и возникновением воспалительных заболеваний почек и других органов мочевыделительной системы;

- нарушениями пищеварения, запорами;

- дистрофическими изменениями в межпозвоночных дисках и мелких суставах позвоночника, т. е. развитием остеохондроза и его последствий в виде протрузий и грыж, в том числе в молодом возрасте, что существенно снижает работоспособность из-за появления сильных болей в спине и развития корешкового синдрома (неврологических нарушений, обусловленных компрессией или травмированием спинномозговых корешков);

- серьезными спинальными расстройствами, в том числе парезами и параличами.

В результате прогрессирование сколиоза и развитие даже отдельных его осложнений существенно снижает качество жизни больного, приводит к истощению организма, следствием чего становится глубокая инвалидизация, поскольку пациент постепенно утрачивает трудоспособность.

Диагностика

Появление признаков сколиоза у взрослого или ребенка – повод для обращения к ортопеду или вертебрологу. Врач проведет подробный опрос, в ходе которого выяснит характер жалоб, случались ли ранее травмы, проводились ли хирургические вмешательства и наблюдаются ли ортопедические патологии у близких родственников. После этого проводится осмотр больного в 3-х положениях:

- спереди, сзади и сбоку – специалист обращает внимание на присутствие асимметрии лица, шеи, надплечий, треугольников талии, сосков, наличие деформации грудной клетки, наклона тела в ту или иную сторону, нарушение осанки, отклонение остистых отростков от центра, присутствие реберного горба и мышечного валика;

- при наклоне вперед – оценивается наличие реберного горба, мышечного валика, искривление позвоночника;

- лежа – оценивается характер изменения дуги позвоночника, длина ног, состояние мышц живота и внутренних органов.

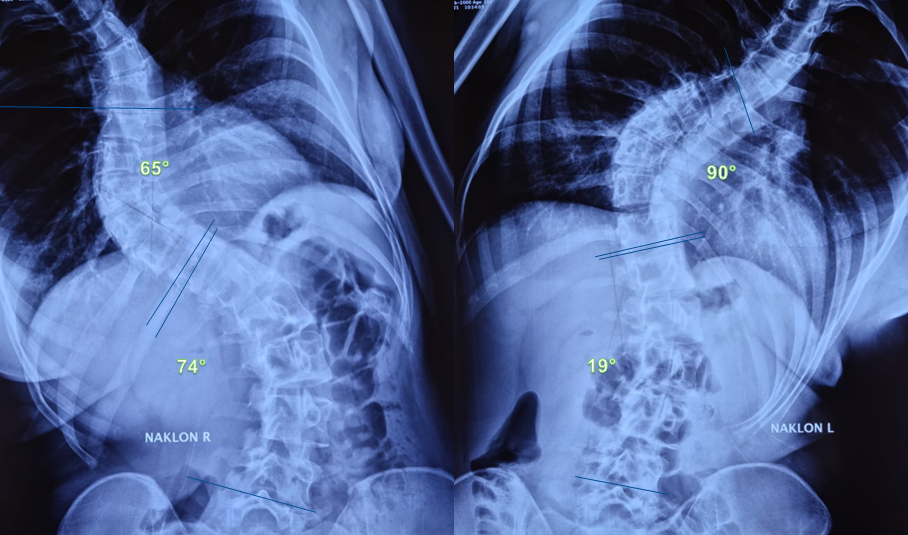

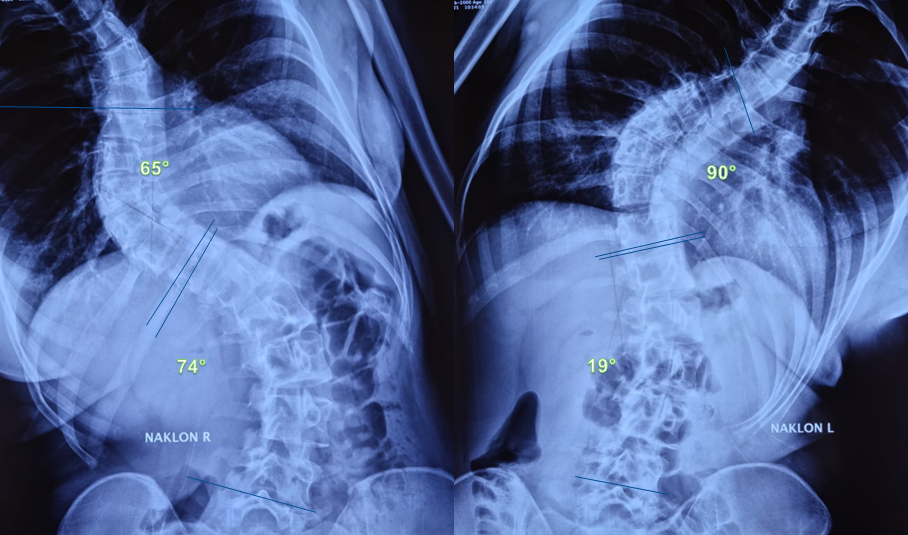

Обязательно всем пациентам назначается рентген позвоночника или спондилография. С помощью полученных снимков удается объективно оценить состояние позвоночного столба в целом и отдельных его элементов, а также росткового костного потенциала. Обычно рентген выполняют стоя в 2-х проекциях: прямой и боковой. Иногда также делают снимок в положении лежа и проводят функциональные спондилограммы при наклоне в сторону.

Первоначально врач изучает снимки, а затем, проводя линии от крайних элементов сколиотической дуги, определяет угол искривления. Существует несколько методик выполнения таких геометрических построений, но каждая позволяет точно оценить степень сколиоза.

Обязательно оценке подлежит наличие ротации позвонков и ее величина. Отсутствие признаков поворота позвонков и устранение искривления хребта на снимке, сделанном в положении лежа, говорит о неправильной осанке, а не о сколиотической деформации.

Лечение сколиоза

Лечение сколиоза может осуществляться консервативным или хирургическим путем. Изначально при отсутствии грубых патологических изменений у детей назначается безоперационная терапия. Она призвана скорректировать и стабилизировать позвоночник, снизить риск развития нежелательных изменений со стороны органов грудной и брюшной полости, а также дегенеративных изменений в позвоночнике. Консервативное лечение также направлено на создание наиболее благоприятные условия для его роста и развития.

Безоперационное лечение носит комплексный характер. В его состав могут входить:

- ЛФК;

- ортезирование;

- физиотерапия.

Перечень конкретных мероприятий, их характер, длительность определяет для каждого пациента врач в индивидуальном порядке. При необходимости больным показана консультация пульмонолога, кардиолога, гастроэнтеролога и проведение рекомендованного ими лечения.

Сколиоз у взрослых консервативным путем не может быть устранен, так как позвоночник уже сформирован и лишен присущей детям и подросткам пластичности. Поэтому при начальных стадиях заболевания применение консервативных методов позволяет только остановить прогрессирование патологии. Это подразумевает коррекцию образа жизни, заключающуюся в рационализации физических нагрузок и при необходимости использовании ортопедического корсета.

Медикаментозная терапия

Медикаментозная терапия в основном носит симптоматический характер, т. е. она направлена на устранение беспокоящих больного симптомов, так как скорректировать искривление костных структур лекарствами невозможно. Поэтому в зависимости от характера имеющихся нарушений пациентам могут назначаться:

- НПВС – способствуют уменьшению болей, в том числе спровоцированных обострением воспалительного процесса и его подавлению;

- кортикостероиды – гормональные препараты, обладающие мощными противовоспалительными свойствами, а потому назначающиеся только в тяжелых случаях, в частности при обострении ревматоидных заболеваний;

- хондропротекторы – препараты, направленные на профилактику развития дегенеративно-дистрофических изменений в межпозвонковых дисках, но их эффективность еще окончательно не доказана;

- препараты кальция – показаны при снижении плотности костной ткани (остеопорозе);

- миорелаксанты – средства, способствующие снятию мышечных спазмов, нередко наблюдающихся при сколиозе и провоцирующих усиление болевого синдрома;

- местные средства (мази, гели) с согревающим эффектом – улучшают кровообращение, оказывают легкое болеутоляющее и противовоспалительное действие.

ЛФК

Лечебная гимнастика – основной компонент безоперационного лечения сколиоза, особенно 1—2 степени. Для каждого больного комплекс упражнений подбирается индивидуально. При этом учитывается количество и направление дуг, их выраженность, наличие сопутствующих заболеваний.

Первоначально больным требуется заниматься под руководством инструктора по ЛФК. Он поможет освоить правильную методику выполнения каждого упражнения, что станет залогом получения максимального эффекта. Но чтобы лечебная физкультура дала выраженный результат заниматься необходимо ежедневно, уделяя упражнениям достаточное количество времени.

Весьма положительно на состоянии позвоночника сказывается плавание, так как оно способствует укреплению мышечного корсета и при этом не создает нагрузки на позвоночный столб.

Ортезирование

Корсетотерапия или ортезирование подразумевает использование специальных ортезов, направленных на сдерживание прогресса деформации позвоночного столба, снижение нагрузки на него, а также уменьшение степени искривления. Метод применяется при сколиозах 2—4 степени. Но если на начальных этапах используются полужесткие ортопедические корсеты, то при более выраженных изменениях показано ношение жесткого ассиметричного индивидуально изготовленного ортеза Шено.

Он представляет собой особую конструкцию, созданную с учетом вида сколиоза, направления дуги, степени деформации. Ортез оказывает давление вершину сколиотической дуги, но имеет специальные пространства, обеспечивающие возможность движения ребер во время совершения дыхательных движений, а также смещения тканей и органов. В результате его использование удается создать благоприятные условия для исправления имеющейся деформации и разворота скрученных позвонков. Но чтобы получить выраженный результат корсет следует носить в течение длительного времени по 18—23 часа в сутки. Таким образом, снимать его рекомендуется только на время проведения гигиенических процедур.

Обязательно каждые 4 месяца выполняются контрольные рентгеновские снимки, на основании результатов которых ортопед оценивает эффективность лечения и при необходимости корректирует его.

Тем не менее он может использоваться только в случаях, когда вершина сколиотической дуги расположена не выше 6—8 грудного позвонка, а зоны роста еще не закрыты. Поэтому ортезирование может осуществляться до 18—20 лет, так как именно в этом возрасте завершается формирование позвоночника. При получении положительных результатов от ортеза постепенно отказываются, но продолжая спать в нем вплоть до 20—22 лет.

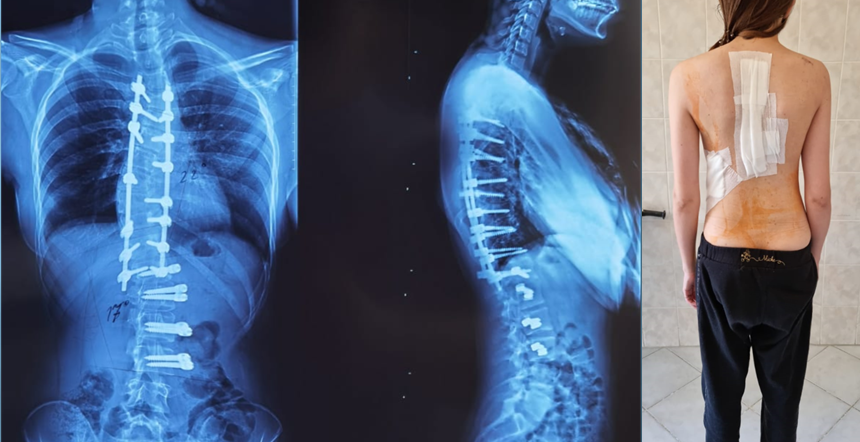

Операция при сколиозе

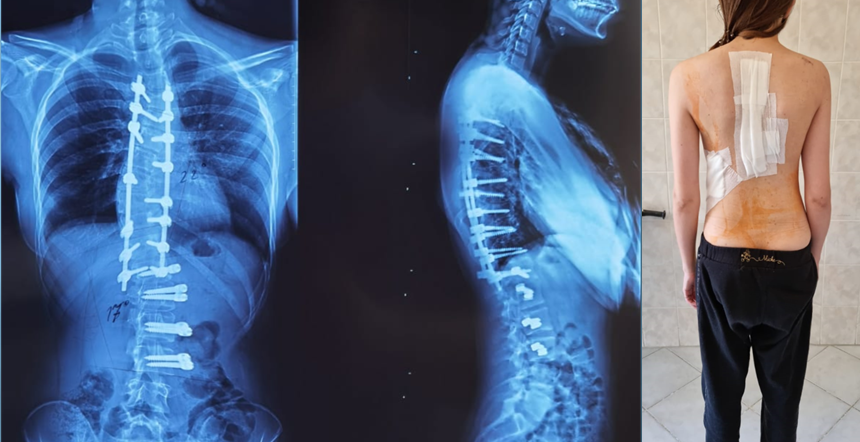

Оперативное лечение – крайняя мера. Оно проводится только при наличии показаний, а его необходимость в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Операция при сколиозе показана при:

- прогрессировании деформации на фоне проводимой комплексной консервативной терапии;

- возникновении дыхательной, сердечной недостаточности;

- развитии неврологических осложнений;

- сильных болях, существенно ограничивающих работоспособность.

Существует несколько методик хирургического лечения сколиоза. Конкретная выбирается с учетом возраста больного, степени костной пластичности, выраженности и мобильности сколиотической деформации. Сегодня коррекция патологии осуществляется с применением транспедикулярных систем, представляющих собой металлоконструкции, вживляемые в позвоночник. С их помощью удается добиться максимально выраженной коррекции кривизны, в том числе у взрослых, получить стойкий результат и осуществить деротацию тел позвонков (обратный разворот). В результате добиваются спондилодеза (обездвиживания) ряда позвонков, что обеспечивает удержание позвоночного столба в заданном положении. Иногда дополнительно используются вкладыши костных трансплантатов.

Для хирургического лечения детей используются конструкции, «растущие» вместе с ребенком. Они имеют подвижные фиксаторы, которые не препятствуют росту позвоночника и при этом обеспечивают его правильное формирование. Они применяются в основном для лечения пациентов младше 14 лет.

После проведения хирургического вмешательства пациент нуждается в грамотно организованной реабилитации. На первых порах она включает медикаментозную терапию, дыхательную гимнастику и массаж ног, рук. Впоследствии программа восстановления дополняется ЛФК, физиотерапией.

Таким образом, сколиоз представляет собой распространенное заболевание, которое может существенно снизить качество жизни и привести к инвалидности. Прогноз зависит от степени деформации, особенностей течения патологии и скорости прогрессирования. При непрогрессирующих и медленно усугубляющихся формах заболевания зачастую достаточно консервативного лечения, но при условии строгого соблюдения врачебных рекомендаций. Но при агрессивно текущем сколиозе часто требуется ортезирование, а нередко и операция.

Но в тяжелых случаях сколиотическая болезнь приводит к выраженному ограничению работоспособности, невозможно длительно пребывать в вертикальном положении или сидя. Это сопряжено с развитием множественных нарушений в работе внутренних органов и в целом приводит к инвалидности. В таких случаях больные обычно имеют серьезные социальные проблемы, а также резко ограничены в возможностях трудоустройства.

Популярные вопросы

Болит ли шея при сколиозе?

Да, шея может болеть при сколиозе. Сколиоз, особенно если он затрагивает верхнюю часть спины, может вызывать неравномерное распределение нагрузки на позвоночник, что в свою очередь может приводить к напряжению мышц шеи. Это напряжение может вызывать боли и дискомфорт в области шеи. Кроме того, искривление позвоночника может изменять стойку и положение головы, что также может усиливать напряжение и вызывать боли в шее. Боли в шее при сколиозе могут быть периодическими или постоянными, и их степень может варьироваться от легкой до сильной. При наличии болей в шее, особенно если они сопровождаются видимым искривлением спины, рекомендуется обратиться к врачу для консультации и определения подходящего плана лечения.

Виды сколиоза позвоночника у взрослых

Сколиоз позвоночника у взрослых может быть классифицирован по разным критериям, таким как причина, форма искривления и местоположение. Вот основные виды сколиоза:

- Идиопатический сколиоз: Этот тип сколиоза характеризуется неизвестной причиной. Часто идиопатический сколиоз начинается в детстве или подростковом возрасте, но проявляется или ухудшается у взрослых.

-

Дегенеративный сколиоз (сколиоз взрослых): Это один из наиболее распространенных видов сколиоза у взрослых, обычно связан с возрастными изменениями, такими как износ межпозвонковых дисков и артроз.

-

Нейромукулярный сколиоз: Этот тип сколиоза возникает из-за нарушений в мышцах и нервах, которые поддерживают позвоночник. Он может быть вызван заболеваниями, такими как полиомиелит, церебральный паралич или миодистрофия.

-

Конгенитальный сколиоз: Этот вид сколиоза обусловлен врожденными аномалиями позвоночника, которые могут не проявляться до взрослого возраста.

-

Структурный и неструктурный сколиоз: Структурный сколиоз характеризуется постоянным искривлением позвоночника, в то время как неструктурный сколиоз может быть временным и обусловлен другими факторами, такими как разница в длине ног.

Также сколиоз классифицируется по форме искривления:

- С-образный сколиоз: Один изогнутый сегмент позвоночника, формирующий форму буквы "C".

-

S-образный сколиоз: Два изогнутых сегмента позвоночника, формирующих форму буквы "S".

-

Тройной сколиоз: Три изогнутых сегмента позвоночника.

Кроме того, сколиоз может быть классифицирован по местоположению искривления, таким как шейный, грудной или поясничный сколиоз.

До какого возраста лечится сколиоз?

Сколиоз может быть лечен в любом возрасте, но подходы к лечению и их эффективность могут различаться в зависимости от возраста пациента, стадии и типа сколиоза.

- У детей и подростков: Лечение сколиоза на ранних стадиях, когда позвоночник все еще растет, может быть более эффективным. В этом возрасте часто используются ортопедические корсеты для контроля роста позвоночника и предотвращения прогрессирования искривления. Физическая терапия и упражнения также могут быть полезными.

- У взрослых: У взрослых сколиоз, как правило, лечат с целью управления симптомами, такими как боль, и предотвращения дальнейшего прогрессирования заболевания. В этом возрасте фокус лечения часто смещается к физической терапии, упражнениям, а также медикаментозному лечению для снижения боли и улучшения качества жизни.

- У пожилых людей: Сколиоз у пожилых людей часто связан с дегенеративными изменениями в позвоночнике. Лечение может включать в себя упражнения, медикаментозное лечение, а также иногда хирургическое вмешательство в случаях серьезных проблем с позвоночником.

Хирургическое вмешательство может быть рассмотрено в случае тяжелого сколиоза или если заболевание вызывает существенные симптомы и не отвечает на консервативное лечение, независимо от возраста пациента.

Важно понимать, что лечение сколиоза должно быть индивидуальным и зависеть от множества факторов, включая возраст, состояние здоровья и степень искривления позвоночника. Регулярные консультации с врачом и следование плану лечения являются важными компонентами управления сколиозом на протяжении всей жизни.

До какого возраста может образоваться сколиоз?

Сколиоз может развиться в любом возрасте, но чаще всего он начинается в детстве или подростковом возрасте. Возраст, при котором сколиоз может образоваться, зависит от типа сколиоза и его причин. Вот несколько типов сколиоза, классифицированных по возрасту:

Детский сколиоз: Этот тип сколиоза встречается у детей в возрасте до 10 лет. В некоторых случаях сколиоз может быть врожденным, что означает, что ребенок рождается с ним.

Юношеский сколиоз: Чаще всего начинается в подростковом возрасте, обычно между 10 и 18 годами. Это самый распространенный вид сколиоза, и его причины зачастую неизвестны (идиопатический сколиоз).

Сколиоз у взрослых: У взрослых сколиоз может возникнуть впервые или быть продолжением юношеского сколиоза, который не был выявлен или лечен в молодости. У взрослых сколиоз может быть связан с возрастными изменениями в позвоночнике, такими как дегенеративные заболевания позвоночника.

Важно отметить, что сколиоз, который начинается в более позднем возрасте, может быть связан с другими причинами, такими как травмы, инфекции или заболевания нервной системы. Обнаружение и лечение сколиоза на ранних стадиях может быть важным для предотвращения его прогрессирования и снижения риска возникновения симптомов.

До скольки лет можно исправить сколиоз?

Возможность исправить сколиоз зависит от нескольких факторов, включая возраст, когда начинается лечение, степень искривления и индивидуальные особенности роста пациента. Обычно, чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на успешное исправление сколиоза. У детей и подростков, у которых позвоночник все еще находится в стадии роста, есть лучшие перспективы для коррекции сколиоза с помощью консервативного лечения, такого как ношение корсета. Однако с возрастом потенциал для изменения формы позвоночника снижается, и фокус смещается к управлению симптомами и предотвращению прогрессирования заболевания. У взрослых возможность исправления сколиоза ограничена, и лечение часто направлено на снижение боли и улучшение качества жизни. В некоторых случаях, особенно при тяжелом сколиозе, может быть рассмотрено хирургическое вмешательство. Важно проконсультироваться с врачом и разработать индивидуальный план лечения.

К какому врачу обращаться при сколиозе?

При подозрении на сколиоз или если у вас уже известен диагноз сколиоза и вам необходима консультация, следует обратиться к терапевту или педиатру (в случае детей). Эти врачи могут провести первичный осмотр и, при необходимости, направить вас к специалисту.

Специалистом, который часто занимается лечением сколиоза, является ортопед. Ортопедический врач специализируется на диагностике, лечении и реабилитации заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, включая позвоночник.

В некоторых случаях, особенно при наличии сопутствующих симптомов, таких как боли в спине, может быть полезна консультация с врачом-вертебрологом. Вертебролог специализируется на заболеваниях позвоночника.

Также физиотерапевт может быть вовлечен в процесс лечения для разработки индивидуальной программы физической терапии, направленной на коррекцию искривления и укрепление мышц спины.

Если сколиоз достигает тяжелой стадии и рассматривается возможность хирургического вмешательства, консультация с хирургом-специалистом по позвоночнику может быть необходима.

Как определить сколиоз позвоночника?

Определить сколиоз позвоночника можно, обратив внимание на физические признаки и симптомы. Заметное искривление позвоночника в боковом направлении, асимметрия плеч, лопаток или талии, а также неровное положение бедер могут указывать на наличие сколиоза. Если вы стоите ровно, но одно плечо кажется выше другого, это также может быть признаком.

При наклоне вперед можно заметить, что одна сторона спины выше, чем другая. Боль в спине, усталость и дискомфорт могут сопровождать искривление позвоночника, особенно при длительном сидении или стоянии.

Важно отметить, что самодиагностика не всегда точна, и если есть подозрение на сколиоз или другие проблемы с позвоночником, следует обратиться к врачу. Врач может провести физический осмотр и, при необходимости, назначить рентгеновские снимки для получения более точной информации о состоянии позвоночника и степени искривления. Раннее обнаружение сколиоза и своевременное лечение могут быть ключевыми для предотвращения его прогрессирования и возможных осложнений.

Как понять стадию сколиоза?

Стадия сколиоза определяется на основе степени искривления позвоночника, которое измеряется в градусах. Это измерение называется углом Кобба и оно выполняется с помощью рентгеновских снимков спины. Чем больше угол искривления, тем более серьезной считается стадия сколиоза.

Мягкий сколиоз характеризуется углом искривления менее 20 градусов. Обычно это не вызывает значительных симптомов и часто отслеживается без активного лечения, но с регулярными проверками на предмет прогрессирования.

Умеренный сколиоз определяется углом искривления от 20 до 40 градусов. В этом диапазоне врачи могут рекомендовать ношение корсета, чтобы предотвратить дальнейшее искривление позвоночника, особенно если пациент все еще растет.

Тяжелый сколиоз характеризуется углом искривления более 40 градусов. На этой стадии могут возникнуть более серьезные симптомы, такие как боли в спине и дыхательные проблемы. Хирургическое вмешательство может быть рассмотрено для коррекции искривления позвоночника.

Важно помнить, что стадия сколиоза и выбор методов лечения также зависят от возраста пациента, скорости прогрессирования искривления и других индивидуальных факторов. Регулярные консультации с врачом необходимы для мониторинга состояния и принятия решения о лечении.

Как понять что у тебя сколиоз?

Понять, что у вас сколиоз, можно, обратив внимание на некоторые характерные признаки и симптомы. Сколиоз может вызывать видимое искривление позвоночника в боковом направлении. Одно плечо может казаться выше другого, а одна лопатка может быть более выступающей. Когда вы наклоняетесь вперед, может быть видно, что одна сторона спины выше другой. В некоторых случаях, сколиоз может вызывать боли в спине или дискомфорт. Однако у многих людей с легким сколиозом симптомов может не быть.

Если вы подозреваете, что у вас может быть сколиоз, или если кто-то из вашей семьи заметил необычную форму вашей спины, важно обратиться к врачу. Врач может провести физический осмотр и, возможно, назначит рентгеновские снимки для подтверждения диагноза и определения степени искривления позвоночника.

Какая степень сколиоза хуже?

Степень сколиоза оценивается по тому, насколько сильно искривлен позвоночник. Чем больше угол искривления, тем выше степень сколиоза и, как правило, тем хуже состояние. Врачи обычно используют угол Кобба для измерения степени искривления на рентгенограммах. Вот как классифицируются степени сколиоза:

Сколиоз 1-й степени: Угол искривления меньше 10 градусов. Это очень легкая форма сколиоза, которая обычно не вызывает симптомов и часто не требует лечения.

Сколиоз 2-й степени: Угол искривления от 10 до 25 градусов. Это считается умеренной степенью сколиоза. Лечение может включать регулярное наблюдение, физические упражнения и ношение корсета.

Сколиоз 3-й степени: Угол искривления от 25 до 40 градусов. Это считается умеренно тяжелой степенью сколиоза, которая может вызывать боли в спине и проблемы с дыханием. Лечение часто включает в себя ношение корсета, физиотерапию и возможно хирургическое вмешательство.

Сколиоз 4-й степени: Угол искривления более 40 градусов. Это тяжелая степень сколиоза, которая может иметь серьезные последствия для здоровья, включая проблемы с дыханием, хронические боли и нарушения функционирования внутренних органов. Лечение часто включает хирургическое вмешательство.

Соответственно, сколиоз 4-й степени считается худшим из-за сильного искривления позвоночника и потенциальных серьезных последствий для здоровья.

Какие последствия могут быть от сколиоза?

Последствия сколиоза могут варьироваться в зависимости от степени искривления позвоночника и возраста, в котором был поставлен диагноз. Боли в спине являются общим симптомом сколиоза, особенно при значительном искривлении. Эти боли могут усиливаться с течением времени и влиять на качество жизни. Также возможно усиление утомляемости спины.

В тяжелых случаях сколиоз может сдавливать грудную клетку, что в свою очередь может приводить к проблемам с дыханием и пониженной выносливости, особенно при физических нагрузках. Это может также повлиять на работу сердца, если сдавление грудной клетки достаточно сильное.

У пациентов с тяжелым сколиозом возможны проблемы с пищеварением, так как искривление позвоночника может сдавливать органы брюшной полости.

Кроме физических симптомов, сколиоз может иметь психологические последствия, особенно у подростков. Изменение формы тела может повлиять на самооценку и социальное взаимодействие.

Лечение сколиоза включает в себя ношение специальных корсетов, физическую терапию и, в тяжелых случаях, хирургическое вмешательство. Правильное и своевременное лечение может помочь снизить риск развития серьезных последствий сколиоза.

Какой угол искривления бывает при сколиозе?

Угол искривления позвоночника при сколиозе измеряется по методу Кобба на рентгеновских снимках. Размер угла искривления может варьироваться, и в зависимости от его величины сколиоз классифицируют по степеням:

Сколиоз 1-й степени: Угол искривления меньше 10 градусов. Это считается очень легкой формой сколиоза и часто не вызывает симптомов.

Сколиоз 2-й степени: Угол искривления составляет от 10 до 25 градусов. Это умеренное искривление, которое может потребовать мониторинга и, возможно, неинвазивного лечения, такого как физиотерапия или ношение корсета.

Сколиоз 3-й степени: Угол искривления от 25 до 40 градусов. Это более выраженное искривление, которое может вызывать видимые физические изменения и потенциальные проблемы со здоровьем.

Сколиоз 4-й степени: Угол искривления более 40 градусов. Это тяжелая степень сколиоза, которая может иметь серьезные последствия для здоровья и часто требует хирургического вмешательства.

Важно понимать, что угол искривления является одним из факторов, используемых для оценки тяжести сколиоза, но решение о лечении также зависит от других факторов, таких как возраст пациента, симптомы, и скорость прогрессирования искривления.

Лечится ли сколиоз 1 степени?

Да, сколиоз 1 степени можно и нужно лечить. Лечение на ранних стадиях обычно направлено на предотвращение прогрессирования искривления позвоночника, укрепление мышц спины и поддержание гибкости позвоночника.

Вот некоторые подходы к лечению сколиоза 1 степени:

Физическая терапия: Важным элементом лечения является физиотерапия, которая включает в себя комплекс упражнений, направленных на укрепление мышц спины и коррекцию осанки.

Ношение корсета: В некоторых случаях, особенно у детей и подростков в период активного роста, врач может рекомендовать ношение специального корсета для поддержания позвоночника в правильном положении.

Регулярное наблюдение: Поскольку сколиоз 1 степени обычно не очень выражен, важно регулярно проходить осмотры у врача, чтобы отслеживать состояние позвоночника и предотвращать прогрессирование заболевания.

Соблюдение здорового образа жизни: Поддержание здорового образа жизни, включая правильное питание, регулярное выполнение упражнений и избегание чрезмерной физической нагрузки на спину, также играет важную роль в лечении сколиоза.

Воспитательная работа и советы по уходу за спиной: Пациентам, особенно детям и подросткам, могут быть даны рекомендации по правильному подбору мебели, техникам поднятия тяжестей и улучшению осанки в повседневной жизни.

Сколиоз 1 степени часто хорошо поддается коррекции, особенно если начать лечение на ранних стадиях. Важно тесно сотрудничать с врачом и следовать его рекомендациям.

Можно ли исправить вторую степень сколиоза?

Исправление сколиоза второй степени зависит от множества факторов, включая возраст пациента, степень и причину искривления позвоночника, а также наличие симптомов.

- Дети и подростки: У молодых людей, у которых позвоночник все еще растет, есть возможность для частичного или полного исправления сколиоза с помощью консервативного лечения. Это может включать в себя ношение специального корсета, который помогает выровнять позвоночник по мере роста, а также выполнение физических упражнений для укрепления мышц спины.

- Взрослые: Для взрослых исправление сколиоза второй степени чаще всего направлено на управление симптомами и предотвращение прогрессирования искривления. Физическая терапия и упражнения могут помочь снизить боли в спине и улучшить подвижность позвоночника.

- Хирургическое вмешательство: Хирургия обычно не рекомендуется для сколиоза второй степени, если только искривление не прогрессирует быстро или не вызывает сильных болей. Хирургическое лечение обычно рассматривается для более тяжелых стадий сколиоза.

Важно обратить внимание на то, что успех лечения может варьироваться от человека к человеку. Рекомендуется регулярное наблюдение у врача и следование индивидуальному плану лечения для управления состоянием.

Симптомы 3 степени

При 3 степени сколиоза угол искривления позвоночника составляет от 20 до 40 градусов, и симптомы могут быть более выраженными по сравнению с легкими стадиями. Может быть заметно значительное искривление позвоночника в боковом направлении. Одно плечо может казаться выше другого, а линия талии может быть неровной. Также может наблюдаться асимметрия грудной клетки или выступание одной из лопаток. Боли в спине и усталость спины, особенно после длительного стояния или сидения, могут возникать чаще. В некоторых случаях у пациентов с 3 степенью сколиоза могут возникать проблемы с дыханием, особенно при физической активности, из-за сдавливания грудной клетки и легких. Пациенты могут также испытывать психологический дискомфорт из-за видимых изменений в форме тела. Для лечения 3 степени сколиоза могут быть рекомендованы специальные корсеты, физическая терапия, и в некоторых случаях, хирургическое вмешательство.

Сколько степеней у сколиоза?

Сколиоз классифицируется по степеням в зависимости от угла искривления позвоночника, измеренного по методу Кобба. Обычно выделяют четыре степени сколиоза:

Сколиоз 1-й степени: Угол искривления меньше 10 градусов. Это считается очень легкой формой сколиоза.

Сколиоз 2-й степени: Угол искривления составляет от 10 до 25 градусов. Это умеренное искривление, которое может потребовать мониторинга и лечения.

Сколиоз 3-й степени: Угол искривления от 25 до 40 градусов. Это более выраженное искривление, часто сопровождающееся видимыми физическими изменениями и потенциальными проблемами со здоровьем.

Сколиоз 4-й степени: Угол искривления более 40 градусов. Это считается тяжелой степенью сколиоза и может иметь серьезные последствия для здоровья, часто требует хирургического вмешательства.

Важно отметить, что хотя эта классификация часто используется, существуют и другие способы классификации, и разные специалисты могут использовать различные критерии для определения степеней сколиоза. Кроме того, некоторые системы классификации включают 5 степеней сколиоза, где 5-я степень обозначает очень тяжелое искривление с углом более 50 градусов.

Чем отличается кифоз от сколиоза?

Кифоз и сколиоз — это два различных состояния, связанных с искривлением позвоночника. Кифоз характеризуется изгибом позвоночника вперед, создавая выпуклость в верхней части спины. Это может заставить человека сгибаться вперед, и в тяжелых случаях создать видимый горб на спине. Сколиоз, с другой стороны, это искривление позвоночника в боковом направлении, которое можно видеть, когда смотрите на спину человека спереди или сзади. Это может создать видимую боковую кривизну в позвоночнике и заставить туловище повернуться. В то время как кифоз влияет на грудную область позвоночника и создает изгиб вперед, сколиоз может влиять на любую часть позвоночника и создает боковое искривление. Оба состояния могут иметь разные причины, включая врожденные аномалии, слабость мышц, старение и травму, и могут требовать различных подходов к лечению.

Чем отличается сколиоз от остеохондроза?

Сколиоз и остеохондроз - это два разных заболевания позвоночника, которые имеют разные причины, симптомы и подходы к лечению.

Сколиоз - это заболевание, при котором позвоночник искривляется в сторону, образуя букву "C" или "S". Это искривление может быть вызвано различными причинами, включая врожденные дефекты, нейромускулярные заболевания, травмы или неизвестные причины (идиопатический сколиоз). Симптомы могут включать асимметрию плеч, неровную линию талии, одну выступающую лопатку и неровный рисунок спины при наклоне вперед. Лечение сколиоза варьируется от наблюдения до физиотерапии, ношения корсета или хирургии в зависимости от тяжести искривления.

Остеохондроз - это дегенеративное заболевание позвоночника, обычно связанное с возрастными изменениями. Оно происходит, когда межпозвонковые диски, которые действуют как амортизаторы между позвонками, начинают изнашиваться и терять свою гибкость. Симптомы остеохондроза включают боли в спине или шее, ограничение движений и, в некоторых случаях, боли, онемение или слабость в руках или ногах. Лечение остеохондроза может включать физиотерапию, лекарства для облегчения боли, а также хирургическое вмешательство в тяжелых случаях.

Таким образом, главное отличие между сколиозом и остеохондрозом заключается в том, что сколиоз - это состояние, характеризующееся искривлением позвоночника, в то время как остеохондроз - это процесс износа межпозвонковых дисков.

Что будет если не лечить сколиоз?

Что будет если не лечить сколиоз?

Если не лечить сколиоз, то могут развиться различные осложнения и негативные последствия для здоровья:

- Прогрессирование искривления: Без лечения, искривление позвоночника может усугубляться, особенно у детей и подростков в период активного роста.

-

Хроническая боль: Сколиоз может вызывать постоянные боли в спине и шее из-за неравномерной нагрузки на позвоночник и напряжения мышц.

-

Ограничение двигательной активности: Из-за боли и ухудшения подвижности позвоночника, может снизиться способность к физической активности и ухудшиться общее качество жизни.

-

Проблемы с дыханием и сердцем: В тяжелых случаях искривление позвоночника может сдавливать грудную клетку, что в свою очередь может приводить к проблемам с дыханием и даже воздействовать на работу сердца.

-

Асимметрия тела: Сколиоз может вызывать видимые изменения в форме тела, включая асимметрию плеч, лопаток, талии и бедер.

-

Психологические проблемы: Визуальные изменения и боли могут вызывать психологический дискомфорт, низкую самооценку и проблемы в социальной адаптации, особенно у подростков.

-

Дегенеративные изменения позвоночника: С течением времени, сколиоз может способствовать развитию дегенеративных заболеваний позвоночника, таких как остеоартроз.

Важно своевременно обратиться к врачу и начать лечение сколиоза, чтобы минимизировать риск развития этих осложнений и поддерживать качество жизни на должном уровне.

Что значит юношеский идиопатический сколиоз?

Юношеский идиопатический сколиоз это состояние, при котором у подростков в возрасте от 10 до 18 лет наблюдается искривление позвоночника в боковом направлении без ясной причины. Термин "идиопатический" означает, что причина заболевания неизвестна. Это самый распространенный вид сколиоза среди подростков. Хотя точная причина его развития не ясна, предполагается, что на его возникновение могут влиять генетические факторы, рост и изменения в гормональном балансе во время подросткового периода. Лечение может включать ношение специального корсета, физическую терапию и, в тяжелых случаях, хирургическое вмешательство.

127299 г. Москва, ул. Приорова, д 10

127299 г. Москва, ул. Приорова, д 10